取材レポート-記事

2023.12.28

大阪泉州牡蠣フェス及び泉州グルメサーカスに参加しました!

12月16日(土)に田尻町にて開催された、大阪泉州牡蠣フェス及び泉州グルメサーカスに参加してきました!牡蠣フェスでは様々な牡蠣料理や蒸し牡蠣が提供され、泉州グルメサーカスでは泉州の食材を使用した料理や、泉州の観光PRブース、子ども向けふわふわスライダー等が用意されており多くの方で賑わっていました!

まずは牡蠣フェスの会場である、田尻漁港へ向かいました。牡蠣フェスは田尻町・田尻町観光協会主催のイベントです。会場には、店舗ブースやキッチンカーが並び、牡蠣料理の販売を行っていました。

店舗ブース

キッチンカー

会場では、「牡蠣-1グランプリ」が開催されており、来場者の方々は、一番気に入った牡蠣料理に投票をしていました。牡蠣のお味噌汁、牡蠣と茸の和フレンチ、牡蠣コロッケ、ポテト、スイーツ、アルコール等用意されており、年代問わず楽しめるメニューが用意されていました。牡蠣-1グランプリの投票結果ですが、「カフェ空音」の牡蠣チャウダーが優勝したそうです!

また、「牡蠣-1グランプリ」だけでなく、「スタンプラリー」も実施していました。

大阪泉州牡蠣フェス・泉州グルメサーカスの2つの会場で対象スタンプを集めると、「生牡蠣1kg」が無料で貰えるとのことで来場者の方も積極的に参加していました。

スタンプラリー台紙

景品の牡蠣

先着300セットだったのですが、お昼頃には「残り100セットになりました」とのアナウンスが流れていました。筆者もスタンプを集め、無事に生牡蠣1kgいただくことができました。

バーベキューコーナー

蒸し牡蠣 写真は2kg分

しかも、別途テーブル代金を払えば、バーベキューコーナーで調理した牡蠣を食べられるとのことだったので、蒸し牡蠣を食べることにしました。海を眺めながら牡蠣を食べることができて、贅沢な気分を味わえました!家族連れや友達連れもおり、レジャーとして来ても楽しそうだなと感じました。

肝心の牡蠣の味ですが、身もふっくらしており、とても美味しかったです!

12月17日(日)から田尻漁港牡蠣小屋がオープンしているとのことなので、ぜひ皆さんも牡蠣を味わいに行かれてはいかがでしょうか。

詳細は、田尻漁港牡蠣小屋(田尻海洋交流センターHP)より、ご確認ください。

http://tajiriport.com/kakikoya.html

さて、次は田尻漁港のお隣、田尻交流広場で開催されている泉州グルメサーカスにお邪魔しました! 「大阪泉州の美味しいものが大集合」とのことで、キッチンカーゾーンには、ブランド肉・魚・野菜やスイーツを始めとした美味しいものが揃っていました。また、自治体等のPRゾーンや子どもに大人気のふわふわスライダーも用意されていました!

キッチンカー

ふわふわスライダー

ブース出展

泉州地域の食PRや2025大阪・関西万博の機運醸成を目的に、うまい泉州DMO(一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー)主催で開催されたとのことです。詳細は、うまい泉州DMOのHPからご確認いただけます!

https://welcome-to-senshu.jp/event/8488

そらうみ なにわ黒牛牛丼

堺南蛮どらやき ザビエル

まずは、ご飯からということで、なにわ黒牛を使った牛丼を食べました!脂が乗っており、食べ応えのあるお肉で、とても美味しかったです。デザートには、堺南蛮どらやき ザビエルを食べました。ザビエルという名前に惹かれて買ったのですが、あんことほうじ茶のクリームが合っており、もう1つ食べたくなる美味しさでした!

PRゾーン

でべらワークショップ

自治体のPRゾーンでは、泉州の自治体ごとにPRブースを出しており、堺市は茶道体験、阪南市ではでべらのワークショップを行う体験コーナーがあり、岸和田市・貝塚市・泉佐野市・阪南市・岬町では特産品等の販売を行っていました。また、大阪府・市万博推進局や関西エアポートも出店していました。

泉州のグルメや自治体が一堂に会する機会はなかなかないため、非常に楽しめました。

仕事柄、泉州地域に伺うことは多いのですが、まだまだ知られていない泉州地域の美味しいもの、

特産品があると思っています。こうした機会を通して、多くの方に知っていただけたら良いですね。

今後も、泉州グルメサーカスは泉州各市町で行う予定とのことですので、楽しみですね!

2023.12.28

関西国際空港第1ターミナル新国際線出発エリア及びオープニングセレモニーを視察してきました!

この度、2023年12月5日(火)に関西国際空港第1ターミナル新国際線出発エリアがオープンしました!現在、関西国際空港第1ターミナルビルの大規模リノベーション工事が進捗しており、2022年10月に第1弾「新国内線エリア」がオープンし、今回のオープンは第2弾となります。筆者は、オープン当日に新国際線出発エリア及びオープニングセレモニーを視察してきたため、皆さまにも共有したいと思います!

関西国際空港のT1リノベーションについての詳細は、関西エアポートHPに掲載されていますので、ぜひご覧ください!

https://www.kansai-airport.or.jp/t1renovation/

新国際線 ウォークスルー型免税店(関西エアポート提供)

当日は、関西国際空港の運営会社である関西エアポート株式会社の方々にご案内いただき、新国際線エリアの各場所についてご説明いただきながらセレモニー会場へ向かいました!

新国際線エリアは、出発ゲート含めて一体となった商業エリアを展開して、搭乗直前まで楽しめるエリア創出をされているようです。出国審査場を通り、ウォークスルー型免税店を抜けると、「Moodエリア」と呼ばれるさまざまな飲食店、物販店がそろっている商業エリアがある造りになっています。

新出国審査場(関西エアポート提供)

最初に視察したのが、出国審査場です。新しい出国審査場は日本らしさを感じられる明るい空間になっています。今まで南北にあった出国審査場を中央に集約し、出国までのルートがより分かりやすくなりました。また、有人審査ブースが26箇所、自動化ゲート8台、顔認証ゲート23台あるとのことです。機械化が進むと効率的に出国審査が行われるため、審査後の買い物や休憩に時間を使えて良いですね!

ウォークスルー型免税店(関西エアポート提供)

ウォークスルー免税店 天井

出国審査場の後は、ウォークスルー型免税店のエリアに向かいました!免税店エリアには、化粧品・香水、世界的に有名なブランドから地酒、たばこ、日本の定番土産等様々なものが揃っていました!天井は桜をイメージした、洗練された造りになっていました。

ウォークスルー型免税店を進んでいくと、関西国際空港を象徴する見送りの場所となる「PLAZA」と呼ばれるエリア があり、その左右には4つのMOOD(雰囲気)を楽しめるエリアがありました。

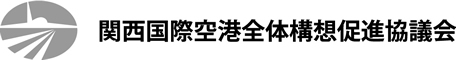

PLAZA デジタルサイネージ 鯉

PLAZAでは、デジタルサイネージによってさまざまな日本の情景をテーマにした映像が楽しめました!また、 PLAZAの奥にある窓ガラスからは、飛行機の離発着、空港連絡橋、泉州の街や大阪南部の山々が見え、出発前にくつろぎのひと時を過ごせそうな空間だという印象を受けました。

Fun(関西エアポート提供)

Curious

Active

Peaceful

PLAZAエリアの左右には、4つのMOOD(雰囲気)のエリアがありました。「Fun」「Curious」エリア、及び「Active」「Peaceful」エリアです。写真の通り、エリア毎に大きく雰囲気が異なります。

「Fun」は誰が見ても分かる陽気さ、そしてワイワイ楽しめる雰囲気を、「Peaceful」は心も身体も自然体でゆったりと楽しめる雰囲気を創出しているそうです。その日の気分によって行く場所を決めるのも良いかもしれないですね。

さて、一通り新国際線エリアを視察させていただいた後、オープニングセレモニーが開催されました。今回のセレモニー主催者である、関西エアポート株式会社 山谷佳之代表取締役社長CEOよりご挨拶があり、「リノベーション工事の進捗状況は現在7割程度で、完成にはあと1年半かかる。2025年万博を、ターミナルの完成が花を添える形で迎えたい。」等のご発言がありました。さらに、主賓の方々からもご挨拶があり、その後テープカットが行われました。

現在、全体の約7割までリノベーション工事が進んでいるとのことですが、残り3割の工事を経てさらに素敵な空港になっていくのは楽しみですね!筆者も、今後関西国際空港に行く際には様子を見てみたいと思います!

新国際線エリアでは、旅行客の皆さんが楽しめる工夫が随所にありました。

ぜひ皆さんも新国際線エリアを利用して海外旅行へ行かれてみてはどうでしょうか。

2023.10.31

阪南市「食」の魅力発見!~阪南ブランド十四匠「KUU」巡り~

少しずつ秋も深まり、朝に寒さを感じる時期になってきましたね。今回は、秋にぴったりの「食」について!

阪南の物産品等を販売支援する産直市場「匠のippin」が10月1日(日)からオープンしているという情報をキャッチしたので、阪南市に視察へ行ってきました!

また、「匠のippin」で取り扱っている物産品の会社(青木松風庵 月化粧ファクトリー・株式会社Special Food J事務所・浪花酒造有限会社)(敬称略)へ伺うことができたため、ご紹介させていただきます。

南海尾崎駅にて下車後、徒歩3分。阪南市商工会1階部分に「匠のippin」はあります。

阪南市商工会では、昨年より「阪南美食ブランド「KUU」食う」という地域ブランドを立ち上げています。阪南は豊かな自然に育まれた食材、伝統的な技で生み出された泉州を代表する技術があります。「KUU」は地域ブランドとして、地域の魅力と、地域の物産とが互いに相乗効果と好影響をもたらしながら、それらを融合させるブランドです!

そんな「KUU」を地域住民の皆さまに知っていただくために、商工会館内に阪南の物産品等を販売支援する産直市場(匠のippin)をオープンさせ、地場物産品の販売・PR拠点に加え、観光拠点の両面の支援を行っているとのことです。

【参考】

・阪南ブランド十四匠

http://hannan-sci.jp/jyuyonsho/

・阪南ブランド十四匠「KUU」

http://www.hannan-sci.jp/news/00000436/

海苔

月化粧

なにわ黒牛

水なすのコンフィチュール

和紙製品

会社紹介

当日は、商工会の方に物産品をご紹介いただきながら店内を視察しました。店内は、季節を感じるインテリアが多く、各物産品の良さが伝わるレイアウトになっていました。また、肉・海鮮・野菜・お菓子・コットン・苔等幅広く用意されていました。地域住民の皆さまに「KUU」を知ってもらえるよう、様々な努力をされているのが伝わってくる素敵な場所でした。今後、取り扱う物産品数はまだまだ増えていく予定とのことですので、皆さんもぜひ「匠のippin」へ足を運んでみてくださいね!!

匠のippinを視察後、実際に物産品を製造している「青木松風庵 月化粧ファクトリー」「株式会社Special Food J」「浪花酒造有限会社」へ伺いました。

まず、最初に伺ったのは青木松風庵 月化粧ファクトリーです!尾崎駅から徒歩約10分で到着します。大阪土産の定番商品であるみるく饅頭「月化粧」。そんな月化粧のおいしさのヒミツを、目で見て、知って、味わっていただきたい。そんな思いで月化粧ファクトリーはopenしたそうです。通路見学の予約は不要のため、見学したい!と思ったらすぐに寄れるのも良いですね。

【参考】

・株式会社青木松風庵

https://www.shofuan.co.jp/

・青木松風庵 月化粧ファクトリー

https://tsukigesho.com/factory/

シアター入口

工場内様子

製造過程

菓祖神社

ここでは、月化粧の製造工程が無料で見学できるだけでなく、お菓子の神社でのお参りをしたり、会社の歴史を学んだりすることができます。月化粧のキャラクターにお迎えされた後は、月化粧の甘い匂いを感じながら月化粧がどのように焼きあがるかをゆっくりと見学することができます。材料選びから、製造までこだわって作っていることがよく分かる展示になっていました。

そして、見学最後には出来立ての月化粧をいただけます!販売されている月化粧もとても美味しいですが、出来立ては別格の美味しさでした!ここでしか体験できないため、ぜひ皆様も月化粧ファクトリーへ足を運んでみてくださいね。

会社外観

会社内

冷蔵庫内

ロース焼肉・サーロインステーキ

さて、次は大阪産 黒毛和牛の「なにわ黒牛」を取り扱っている株式会社Special Food J事務所へ伺いました。事業所は南海尾崎駅徒1分の場所にあり、なにわ黒牛の販売も行っています。

なにわ黒牛牧場

なにわ黒牛牧場 牛

なにわ黒牛は、緑豊かな和泉山脈で育まれた大阪の唯一純粋な黒毛和牛であり、上質な脂であっさりとした口溶けを楽しめるお肉です。なにわ黒牛の定義は、品質「純大阪産黒毛和牛」牛枝肉格付成績「三等級以上雌」であり、阪南市の牛舎で30カ月以上、牛へのストレスを与えないようにゆっくり自然な状態で長期飼育されているとのことです。

【参考】

・なにわ黒牛

https://naniwabeef.base.shop/

ヘレ肉

焼肉盛り合わせ

どのお肉も脂が乗っており、非常に美味しそうでした。普通の日でも、ちょっとお祝いをしたい日でも、ぜひなにわ黒牛を買いに行かれてはいかがでしょうか。

最後に浪花酒造へ伺いました。尾崎駅西口を出て、徒歩約5分。300年の歴史がある酒造が見えてきました。浪花酒造は酒造と本宅が国の登録有形文化財に指定されているそうです。酒蔵見学は、最低催行人数5名から可能(要予約・時期要確認)とのことですので、お友達と誘い合って行かれると良いかもしれません。

直売所

直売所

建物を入っていくと直売所があり、純米大吟醸 無我無心や大吟醸等のお酒が販売されています。スーパーではなかなか手に入らないような、直売所だからこそ買えるお酒も数多くありました!お酒好きの皆さまに一度は行っていただきたい場所です!

【参考】

・浪花酒造

https://naniwamasamune.com/

阪南ブランド十四匠「KUU」の一部を取材させていただきましたが、どの物産品も丁寧に作られていることが伝わってきました。味だけでなく、生産者の方々の思いも感じながら、阪南の「食」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2023.09.29

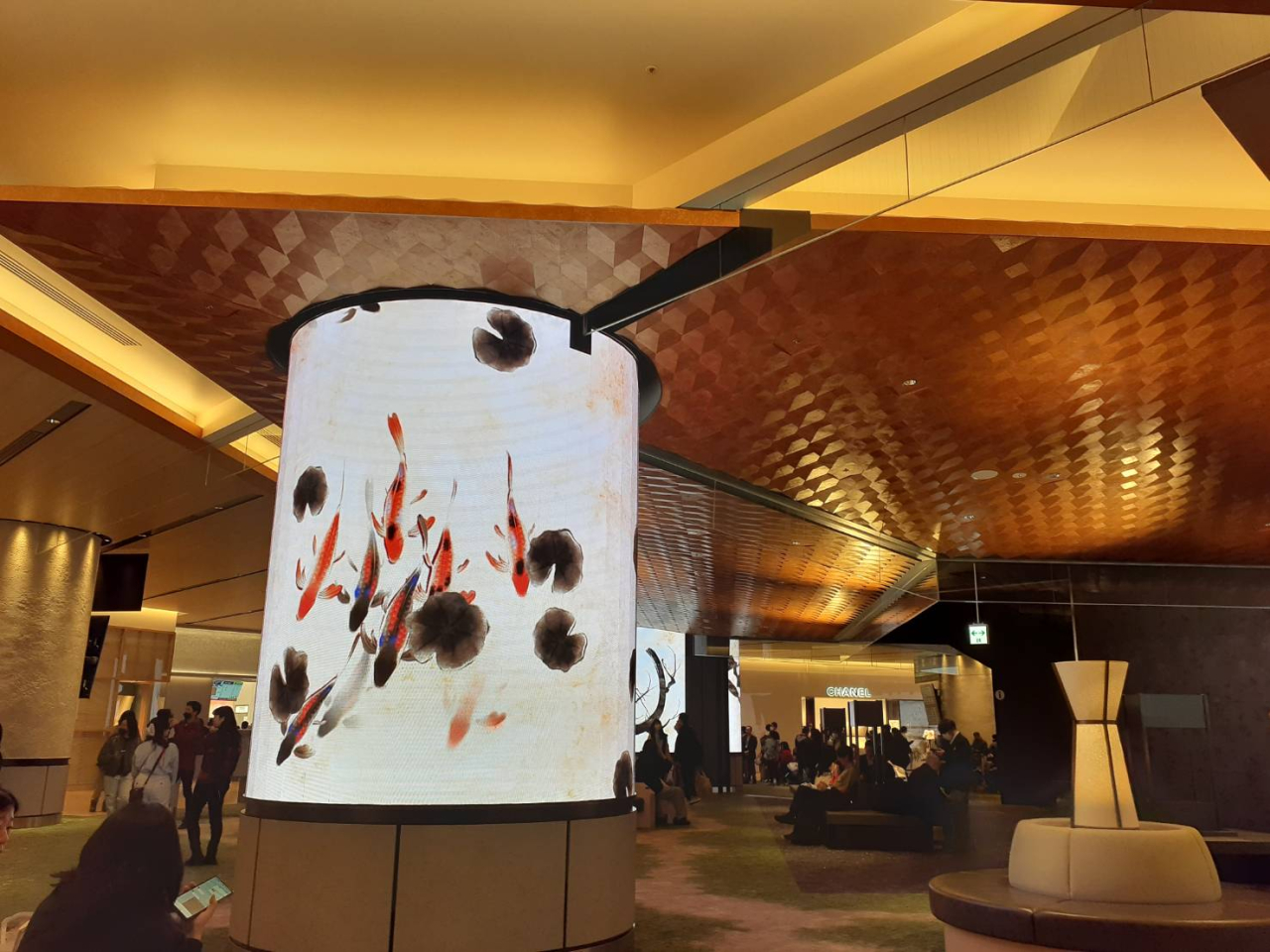

「e スポーツキャンプ2023 Summer」を視察してきました!

皆さま、今年の夏はどのように過ごされたでしょうか。夏は長期休みもあるため、花火大会、海水浴、スポーツ、旅行等様々なことを体験できる季節ですね。

筆者は、8月末に泉佐野市で開催された「eスポーツキャンプ 2023 Summer」を視察してきました!eスポーツに励む高校生たちに元気をもらったので、その様子を皆さまにも共有したいと思います。

※eスポーツ:「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ

全般を指す言葉でありコンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称

(引用:一般社団法人eスポーツ連合オフィシャルサイト https://jesu.or.jp/contents/about_esports/)

では、「eスポーツキャンプ 2023 Summer」の概要や当日の実施状況についてご紹介させていただきます!

「eスポーツキャンプ 2023 Summer」は、eスポーツタイトル「VALORANT」の高校生プレイヤーを対象とした合宿イベントです。会場の泉佐野オチアリーナは、りんくうタウン駅直結の場所にあります!会場内には、大きな回転式ショーステージやギネス世界記録🄬認定の360度LEDモニターが完備されており、大迫力でした!

【参考】泉佐野オチアリーナ(泉佐野オチアリーナHP)

→https://ochiarena.com/

今回の合宿では、日本各地から高校生39名が参加し、練習や大会を行っていました。高校生たちは、5人で1チームを組みます。各チームには、ゲームの指導を行ってくれるトレーナーが付き、チームのサポートやプレイのアドバイスをする役割を担っていました。会場では、時折試合中のチームから歓声が聞こえてくることもあり、非常に白熱している様子が伝わってきました!会場内には、実況席もあり、大会開催時には、他のスポーツと同様に実況をすることもあるそうです!

また、試合後には、トレーナーを囲んで高校生たちが楽しそうに話し合いをしている姿をよく見かけました。画面を通してだけでなく、こうして対面で話し合いができるのは合宿の強みだなと感じました。

筆者が、この合宿を視察させていただいたのは、合宿開始2日目でしたが、昨日会ったばかりとは思えないほど参加者同士が打ち解けている様子でした。「eスポーツキャンプ 2023 Summer」では、オフラインで同じ年代の高校生たちが協力してプレイをするため、仲良くなる機会が多いのかもしれませんね。

実況席

練習中風景

ところで、なぜ泉佐野市でこうした合宿が開催されているのでしょうか。

泉佐野市は、南海電気鉄道株式会社に、「eスポーツMICEコンテンツ実証事業」を委託し、eスタジアム株式会社、株式会社南海国際旅行、ウェルプレイド・ライゼスト株式会社とも連携して、「eスポーツ先進都市・泉佐野」の確立を目指した活動を行っているそうです。この活動の一環として、今回の「eスポーツキャンプ 2023 Summer」は開催されたとのことです。

また、泉佐野市のHPには、

1.eスポーツを通じて、交流の機会を提供し、人々の幸福を追求すること

2.e スポーツに取り組み、人々の交流を促進し、地域に多様性をもたらすことで、地域課題に対して、

新しい考えや価値観で柔軟に対応できる持続可能な地域の成立を目指す

と記載されており、eスポーツに力を入れていることが分かりますね。

今後、eスポーツのイベントが開催される際は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ゲームの様子を見るだけでも楽しめますよ!また、泉佐野りんくうタウンには、無料でeスポーツを体験できる「eスタジアム泉佐野」もあります!イベント参加まではちょっと気が引けるという方でも、気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。スタッフの方が丁寧に教えてくれますよ!

2023.06.30

多奈川ビオトープの自然観察会

暖かくなり、生きものたちが活発に動く時期になりました。そこで、今回は大阪府最南端・岬町の多奈川地区多目的公園の中にある多奈川ビオトープに行ってきました!

※過去取材レポートにて、多奈川ビオトープと野鳥観察会について詳しく記載しているためチェックしてみてくださいね!

詳しくは→https://www.fly-kix.jp/efforts/report/article/2023/02/24611/

今回は、一般開放デーということで、「自然観察会」に参加しました!

今年度は、第3土曜日(5月~7月、9月〜12月)が一般開放デーの予定となっています。

所要時間は1.5時間程度で、ビオトープ内を歩きながら、動植物を観察していきます。

自然観察会では日本ビオトープ管理士会近畿支部のスタッフ及びボランティアの方々による動植物の説明を無料で聞くことができるため、初めての方でも気軽に参加できますよ!

【日本ビオトープ管理士会 近畿支部】

詳しくは→https://www.biotope-kinki-shared.com/

多奈川ビオトープ会場

自然観察会様子

筆者は5月に参加しましたが、気温も快適で生きものの種類も多かったです。親子連れでの参加が多く、子ども達は最初から最後まで興味津々で「トンボ見つけたよ!」「これ知ってる!」と言いながら、楽しそうに過ごしていました。参加者の大半は、虫取り網と虫かごを家から持ってきて、虫を見つけたら捕まえてじっくり観察していました。皆さんも参加される際は持っていくと、自然観察が一層充実するかもしれません。

今回は特にトンボが多く見られ、ビオトープを1周して、シオカラトンボや、ショウジョウトンボ、タイリクアカネ、ムスジイトトンボ、クロイトトンボ等観察することができました。その他動植物や、湿地に生息しているメダカ、カエル、イトトンボの子どもを観察し、盛り沢山な内容でした。スタッフの方が基本知識から豆知識まで幅広く教えてくださるため、小さなお子さまから大人までどんな方が参加しても楽しめる会になっています。特に豆知識が面白いのでぜひ聞きにいってみてくださいね!個人的には、湿地で遭遇した「コオイムシ」の説明が面白いなと感じました。コオイムシは、メスがオスの背中に卵を産みつけて、オスが卵を育てるからコオイムシというみたいです。生きものの名前と生態には関連があり、興味深いですね。

トンボ(タイリクアカネ)

湿地見学

湿地での自然観察会様子

多奈川ビオトープ池

多奈川ビオトープでは、春夏秋冬様々な動植物を観察することができるため、皆さんもぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

2023.06.30

みさき公園のこれから

みなさんは、岬町にあるみさき公園をご存じでしょうか。みさき公園は、動物園やイルカショーが有名な施設でしたが、管理運営者であった南海電気鉄道株式会社が、事業継続は困難と判断したため、2020年3月末をもって運営から撤退いたしました。

みさき公園入口

閉園後、岬町は、新たなみさき公園の整備に向けて、公園整備運営等の事業者を募集し、2022年3月に優先交渉権者として株式会社ArkLE(アークル)(代表企業:カレイドジャパン株式会社)を決定しています。そして、同年9月に株式会社ArkLEと事業契約を締結しています。

【詳しくは】→カレイドジャパン株式会社HP 「大阪府岬町 (仮称)新たなみさき公園整備運営等事業に係る優先交渉権の獲得のお知らせ」

https://kaleidojapan.com/news/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%ba%9c%e5%b2%ac%e7%94%ba%e3%83%bc%

ef%bc%88%e4%bb%ae%e7%a7%b0%ef%bc%89%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%81%bf%e3%81%

95%e3%81%8d%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%95%b4%e5%82%99%e9%81%8b%e5%96%b6/

【詳しくは】→岬町HP「(仮称)新たなみさき公園整備運営等事業に係る優先交渉権者の決定について」http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/toshi_seibi/sangyo/aratanamisakikouen/3889.html

【詳しくは】→岬町HP「(仮称)新たなみさき公園整備運営等事業に係る事業契約の締結について」http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/toshi_seibi/sangyo/aratanamisakikouen/4209.html

みさき公園整備にあたりMiLEX(Misaki Life & Ecological Experience:マイレックス) Projectが計画されているそうです。

MiLEX Projectでは、未来に向けて「つなぐ・つなげる」をキーワードに、63年の歴史ある公園を100年続く公園にリニューアルすることとしています。また、賑わい拠点としての機能を拡充し、人と生きもの、自然と環境の大切さを世界に発信していく拠点となる公園を目指すこととしています。園内には、ドームエリア、プレイリーエリア、ヴィラエリア、パブリックエリア等があり、動物園やホテルが整備される予定です。

【詳しくは】→岬町HP 「新たなみさき公園の整備に向けて」http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/toshi_seibi/sangyo/aratanamisakikouen/3141.html

今回は、代表企業であるカレイドジャパン株式会社の方々が、みさき公園を視察される機会に、筆者も同行させていただきました!

当日は、みさき公園駅前から園内へ続く道であるパブリックスペースの計画地を歩きながら、園内に飛来してくる野鳥の種類やその他生物の生息状況等を観察しました。また、現在の園内の様子もご案内いただきました。

パブリックスペース予定地

コゲラの巣

視察中、同行してくださった日本野鳥の会や日本鳥学会の先生方にご教示いただきながら、野鳥や園内の植生を観察していきました。園内を歩いていくと、キツツキの仲間であるコゲラの巣を見つけたり、イソヒヨドリの姿を見たり、ウグイス、キビタキ、クロツブミなどのさえずりを聞いたりと、筆者が想像していた以上に野鳥を観察することができて驚きました。また、ハルゼミの鳴き声も聞こえました。先生方に伺ったところ、みさき公園内に20種類以上の野鳥がいたそうです!日や季節によって飛来してくる鳥の種類は変わるため、長期間の調査や整備は必要になるそうですが、みさき公園がより多くの野鳥などの生き物を観察できる拠点になってほしいですね。

みさき公園の観光灯台

灯台からの眺め

MiLEX Projectの施設オープン、今から楽しみですね。ぜひ、みなさんもオープン後は足を運んでみてくださいね!

2023.03.31

「きしめしグランプリ」&岸和田市観光スポット訪問しました!

2023年に入ったと思いきや、もう、3ヶ月が過ぎようとしています。

年々、過ぎ去る時間の速さを感じる機会が増えましたが、それは、年齢を重ねる度に得る経験数が増えるため、結果、経験済みの出来事は脳への刺激が減るので、そう感じさせるようですね。つまり、時間をゆっくり感じるには、脳を刺激する新しいことを始めることが良いということです。

春は比較的、新しいことをスタートする方が多い時期でもありますが、その予定がない方も、生活に1つ新しいことを取り入れてみる、行ったことのない場所に訪れてみるなど、計画してみてはいかがでしょうか。

今月は特に、花粉症の方は大変お辛い時期をお過ごしと思いますが、一方で、今月初旬から、日本各地で桜の開花宣言がされるなど、春を感じる明るいニュースも飛び込んできました。3月13日以降は、マスク着用も個人判断に委ねられるなど、新型コロナへの緩和の動きが進み、お花見など、いろんな計画を立てられそうですね。

・・・と余談が長くなりました。

さて、今月は、岸和田市で開催された「きしめしグランプリ」と観光スポットを訪れました!本イベント及び観光地めぐりについては、岸和田市総合政策部企画課様のご紹介をもとに回らせていただきました!

きしめしグランプリの開催初日である、3月2日に訪れましたが、この日はあいにく、朝から雨模様で少し肌寒い日でした。南海電車「岸和田」駅の一駅先、「蛸地蔵」駅から出発しました。ステンドガラスの装飾もある、レトロな雰囲気漂う駅です。

南海「蛸地蔵」駅

駅から北へ進むこと約10分、「岸城神社」に到着しました。

岸城神社

岸城神社は、岸和田城と府立岸和田高等学校に隣接し、岸和田城・三ノ丸に鎮座する神社で、天照皇大神(あまてらすおおみかみ)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、品陀別命(ほんだわけのみこと)が祀られています。

天照皇大神は、昔から当地の産土神とされ、本神社は、慶長2(1597)年の岸和田城天守竣工の頃に整備される際に、疫病退散の神威を発揮する素戔嗚尊及び品陀別命と共に併祀されたようです。

岸城神社内

お参りすると、岸和田城下町において、令和5年2月17日(金)~3月5日(日)の期間、開催されている「ひなめぐり」をお知らせするポスターを見つけました。ポスターの近くには、お雛様が飾られており、春の訪れを感じました。まわった各所でひな人形を見かけましたので、後ほど、まとめてお見せしますね!

(岸城神社)

https://www.kishikijinja.jp/

岸城神社を後にし、5分程度歩くと、「自泉会館」に到着しました。

自泉会館

本会館は、昭和7(1932)年、寺田甚吉(てらだじんきち)(元岸和田市長)が岸和田紡績創始者である父・寺田甚与茂(てらだじんよも)の偉業を記念して建てられたもので、国の登録有形文化財に登録されています。岸和田紡績や甚吉の関連会社の社交場として使われていたそうですが、昭和18(1943)年に岸和田市に寄贈されました。

この日はあいにく、ホールが1日貸されていて、ホール内の見学ができませんでした。特に貸出がなければ、ホール内も無料で見学できます。建てられたのは昭和ですが、入口から、どこか大正モダンを感じる雰囲気ある建物ですので、ぜひ訪れてみてくださいね。

(自泉会館)

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kishiwada-side/jisen.html

自泉会館入口

自泉会館も岸和田城の周りにあり、本会館を出た後、岸和田城に向かいました。

岸和田城へ向かう途中

岸和田城横には岸和田市役所もあり、市役所も岸和田高校も、近くでお城を眺められていいですね。

筆者も、事務局近くに大阪城があるので同じく眺めることができるのですが、高校時代も実は、お堀に囲まれた城内に校舎があるという珍しい高校に通っていました。ただ、お城自体はなく跡地のみのため、「お城を眺めながら」とはいきませんでしたが、岸城神社と同様、近くに神社もありましたし、岸和田市との共通点を多く感じました。

歩くこと約10分、岸和田城入口に到着しました。

岸和田城入口

中に入ると、目の前に天守閣と岸和田城庭園(八陣の庭)が広がっていました。

天守閣岸和田城庭園(八陣の庭)

庭園の平面は、三重の屈曲線、上・中・下段で仕切られており、これは、中国の三国志時代の軍師、諸葛孔明の「八陣法」をテーマとしたものです。中段には「虎」、「風」を、下段には「天」、「地」、「雲」、「竜」、「鳥」、「蛇」の各陣を配置しており、どの角度からも観賞できるように設計されているようです。

「岸和田城AR」アプリをダウンロードすると、庭園及び天守閣において、八陣の庭のキャラクターたちと記念撮影ができるようになっています。ぜひ、現地で本アプリをダウンロードをして、キャラクターたちとの撮影を楽しんでくださいね。

では、岸和田城天守閣に入っていきます。

岸和田城天守閣への入場料を購入する際は、「岸和田だんじり会館」及び「きしわだ自然資料館」にも訪れる予定がある場合は、「3館共通入場料」を購入いただくのがお得ですよ!

岸和田3館共通入場券

岸和田城は、楠木正成の一族・和田高家が築いたお城で、本丸と二の丸が連ねた形が、ちぎりに似ているため、千亀利城(ちぎり城)とも呼ばれています。天正13(1585)年には、羽柴秀吉の伯父・小出秀政が城主となり、本丸を五層の天守に大改修されました。五層の天守だったことは、絵図などで確認されています。その後、元和5(1619)年からは、松平康重・康映が、寛永17(1640)年からは岡部家が城主をつとめ、岡部家が明治維新まで居城していたようです。また、城跡は、昭和18年に大阪府指定史跡となりました。

天守閣3階には、金屏風と岸和田城下町のジオラマが展示されており、屋外に出てみると、遠くは神戸から和歌山まで展望することができます。この日は天候が悪かったため、遠方はかすんで見えました。

金屏風

岸和田城下町ジオラマ

天守閣展望場からの景色

2階には名所絵図等の展示が、1階には鎧兜等の展示がありました。

1階の展示室には、令和5年3月8日までの期間限定で、明智光秀の実子、南国梵珪(なんごくぼんき)が建立したと伝えられている本徳寺よりお借りした、明智光秀肖像画実物が展示されていました。明智光秀って岸和田市にゆかりのある武将だったのですね。初めて知りました。学生時代に教科書等で見た肖像画そのもので、感動しました。この展示イベントについては知らなかったので、とてもラッキーでした。

(大阪ミュージアムホームページ 明智光秀肖像画(実物)展示)

https://www.osaka-museum.com/eventmix/detail/?id=160

岸和田城については、ぜひ岸和田市ホームページや特設サイトでチェックして訪れてみてくださいね!

(岸和田市ホームページ 岸和田城)

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kishiwadajyo.html

(岸和田城特設サイト)

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/kishiwadajyo/

岸和田城を堪能したあと、岸和田城二の丸広場で、3月2日より開催された「きしめしグランプリ」に参加してきました!

この日は、3つのキッチンカーが登場しており、10レシピ中6レシピが揃っていました。開催初日は平日でしたが、それにもかかわらず、多くの方が足を運んでキッチンカーの前に並んでいました!

二の丸広場入口ののぼりと看板

始まったばかりの岸和田城二の丸広場の様子。もうすぐお昼時・・・どのくらい人が集まるだろうか?

・・・と心配をよそに多くの方が集まってくれました!正午以降は徐々に天候もよくなってきて、気温もあがり過ごしやすい空間となりました。

きしめしグランプリは、市制施行100周年(令和4年11月1日)の最後の記念イベントとして開催されたものです。岸和田発の食を「きしめし」と名付け、岸和田市内の在住または在学の小中高生を対象とした『きしめしレシピコンテスト』が本イベント内で開催され、WEB審査によってグランプリが決まります。

本コンテストを通じて、子どもたちに岸和田市が誇る海産物、農産物の理解を深めてもらい、一般の方にも実際に味わっていただくことで、岸和田市により一層の誇りと愛着を持っていただくことを目的としています。必ず使用する食材(1つ以上)として、海産物はしらす、泉だこ、イワシが、農産物は、にんじん(彩誉(あやほまれ))、桃(包近(かねちか)の桃)、春菊、小松菜、たまねぎ、水ナスとされていました。

今回来ていたキッチンカーでは、以下の6レシピが販売されていました。

No.1「栄養たっぷり!きしめしかきあげ」

No.2「小松菜香る~泉だことしらすのホクホクコロッケ」

No.4「泉だことしらすのサクサクにんじんコロッケ」

No.5「岸和田の美味しさギュッと!岸和田カレー」

No.6「一口でお口いっぱい広がる岸和田の味!」

No.7「まるでたこ焼き!泉だこ天丼」

どれにするかどれも美味しそうでとても迷いました。すべて食べられたらいいのですが、お腹もいっぱいになるので、No.1、2、4、6を食べました!

まずは、コロッケを。購入する際、普段は大阪市内でお勤めされているフリーライターの方にインタビューを受け、お話ししているうちにコロッケをシェアすることになりました。小松菜とにんじんのどちらにするか悩んだのでラッキーでした!

小松菜はしらすとうまく融合して青臭さなどは全くなく色鮮やかな断面がとても印象てきでした。また、にんじんは、地元の方だけでなく、市外からも求めて購入されるほど、甘みたっぷりであっという間に食べてしまいました。

学生さん考案で、皆さんもご経験があると思いますが、部活動帰りの買い食いでも食べやすいように、このような一口サイズで作られたそうです。いいアイディアですね!

キッチンカーには、レシピごとにQRコードがふられたメニューがかけられており、それぞれのレシピごとにスマホから採点できるようになっていました!

(左)泉だことしらすのサクサクにんじんコロッケ

(右)小松菜香る~泉だことしらすのホクホクコロッケ

次に、かきあげを食べることに。

こちらは、揚げられた野菜のサクサク触感のなかにプリっとした食感の泉だこが味わえる一品でした。写真で見ると大きなかきあげが1つ、ドンと出てくるのかと思ったのですが、2つのかきあげに分かれており、コロッケに続いて食べやすいサイズとなっていました。野菜の甘みと海産物の風味が混ざりとても美味しかったです。

「きしめしかきあげ」

続いて、炊き込みご飯を焼いたライスバーガーを頂きました。

「一口でお口いっぱい広がる岸和田の味!」

こちらは、ピクルス漬けされた水ナスの酸味が効いてさっぱりとしつつ、1つひとつの野菜がしっかりと厚みがあり、非常に食べ応えのあるライスバーガーとなっていました。

中に卵が挟まっていますが、レシピを考案した当初は目玉焼きにしていたところ、バーガー全体の色味を考えた時に、鮮やかな黄色が目に飛び込む溶き卵の方が食欲をそそるだろうと、変更されたそうです。

また、イベント会場でコロッケ購入時にお声がけいただいたフリーライターの方が、カレーを購入したとのことで、お写真を撮らせていただきました。

「岸和田の美味しさギュッと!岸和田カレー」

ゴロゴロっと大きな焼き野菜としらすがトッピングされており、こちらもライスバーガーと同様、食べ応えのある一品と感想を述べられていました。また、カレーに入っている水ナスもピクルス漬けされていたようで、カレーによくある福神漬けやらっきょう漬けのような感覚でさっぱり感も加わり、いいアイディアだと思いました。

美味しいきしめしに舌鼓を打ち、穏やかに晴れてきたことも相まって楽しい時間を過ごせました。特産物を実際に食べてみないと美味しさを実感できないと思いますので、ぜひ岸和田市を訪れた際は、「きしめし」を食べてみてくださいね!

また、グランプリの結果は、3月26日(日)に南海波切ホールにて発表されています。本イベントに関する情報は、下記ホームページにてご確認くださいね。

(岸和田発のグルメ きしめしグランプリ)

https://kishimeshi.com/

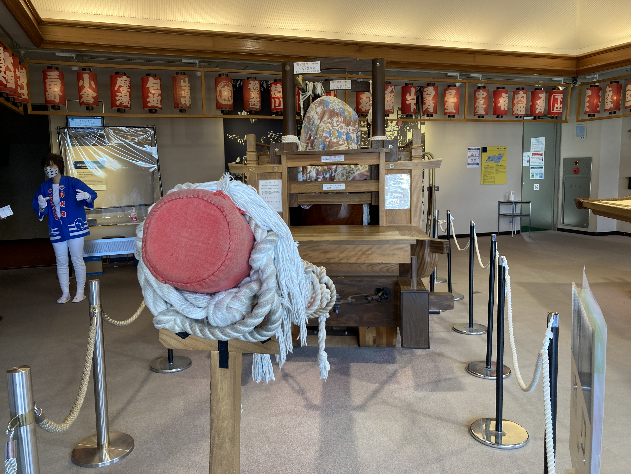

岸和田城二の丸広場を出た後、お城からほど近いところに、「岸和田だんじり会館」があるので、泉州のだんじり文化を知るために、向かいました。だんじり会館へのルート図は、岸和田城の事務局でももらえますよ!

岸和田だんじり会館入口

岸和田だんじり会館2階の入場口近くの纏(まとい)

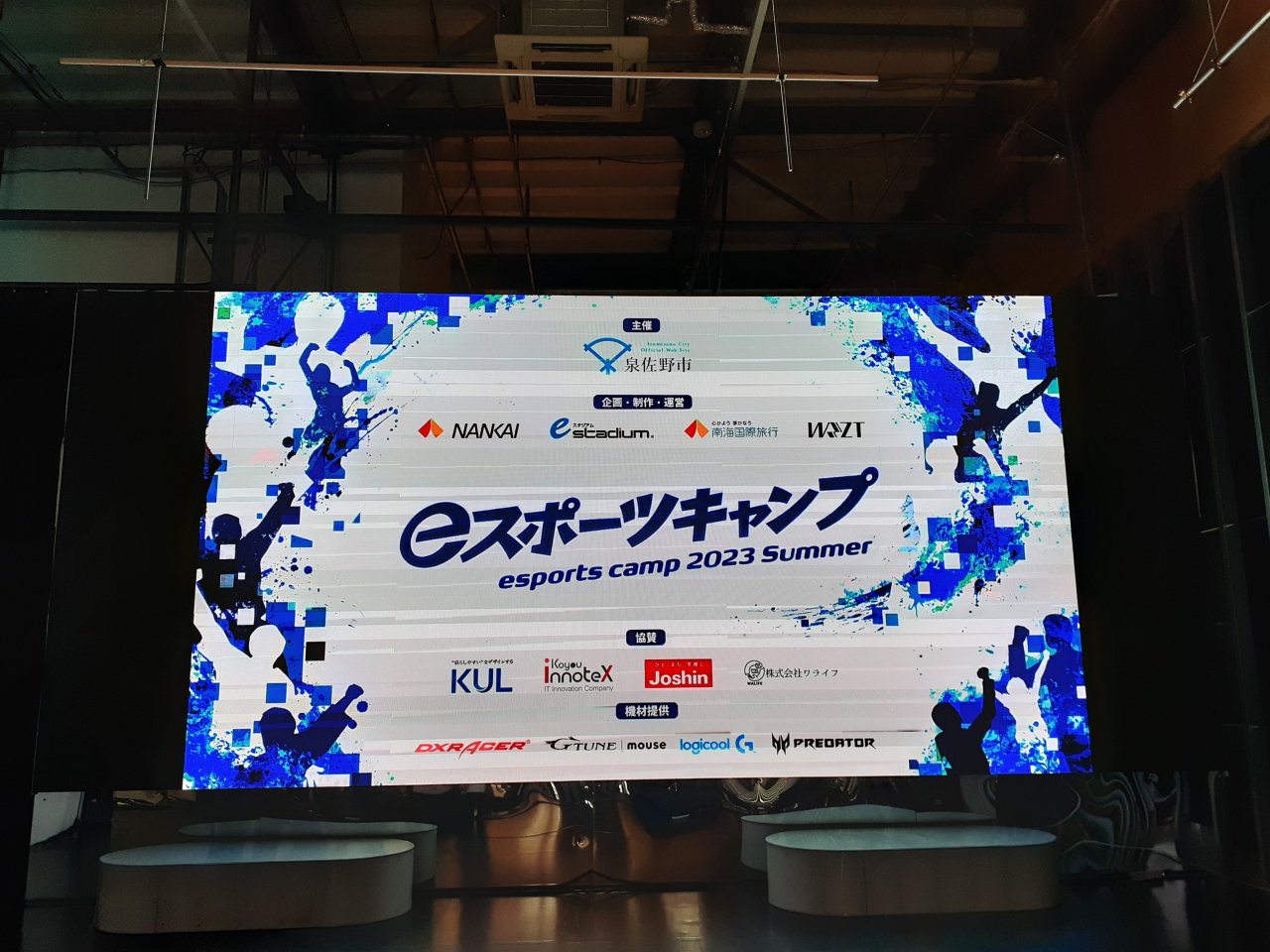

2階の展示室入場口に着くと、スタッフの方から、「まもなく「だんじり祭」の映像が上映されますので、どうぞお入りください。」とお声がけいただきました。入るとすぐに、目の前の大型マルチビジョンで、「だんじり祭」の熱気、力強さを感じる迫力ある映像・音声が、会場内に響き流れました。だんじりの大屋根で踊る大工さんやだんじりを力強く引っ張る地元の人々の姿がとても格好よく、一気にだんじり祭の世界に引き込まれました。

大型マルチビジョンすぐ隣のだんじり

このフロアには、城下町の風情を感じる紀州街道が再現されているほか、現存する岸和田最古のだんじりが展示されています。

推定で200年以上前に建造されたとされている、現存する岸和田型最古のだんじり

だんじり会館は2~4階が展示場となっています。

展示場には、原寸大のだんじりのほか、ミニチュアのだんじりやだんじりの飾り・祭の仕組みが分かる展示から、法被と提灯、3Dだんじりビジョン(3D専用メガネを装着)やだんじりの大屋根及び鳴り物体験コーナーまであります。

また、お土産を1階で購入することも可能ですので、訪れた際は、記念にだんじりグッズを購入されてはいかがでしょうか。

ミニチュアのだんじり

大工方体験コーナー

鳴り物体験コーナー

だんじりの曳行(えいこう)時に先頭を行く纏(まとい)。

上部の飾りには、各町それぞれの特色あるシンボルマークが施されています。

こちらは、江戸時代末期、かつて城下を練った、参勤交代で有名な紀州街道をイメージしただんじり祭のジオラマです。当時のまちなみが再現されており、だんじり祭の長い歴史を感じさせます。

最後の展示まで楽しめて、充実した時間を過ごすことができました。

皆さんも、だんじり世界に浸りに「岸和田だんじり会館」へぜひ、お越しくださいね!

(岸和田だんじり会館)

https://kishibura.jp/danjiri/danjirikaikan.html

最後に旧紀州街道を散策しながら、「蛸地蔵天性寺」に向かいました。

旧紀州街道には、昔ながらの家屋が所々にあり、歴史を感じさせるまちなみが広がっていました。

本町・旧紀州街道のまちなみ

旧紀州街道には古い家屋が並んでいる

旧紀州街道を過ぎ、歩いていくと、蛸地蔵天性寺がありました。

1570年に建立された本寺の本尊、地蔵菩薩は、古くから岸和田の守本尊とされていましたが、戦乱を免れるため、当時の領主により堀の中に入れられていました。しかし、岸和田城が根来(和歌山県岩出市)の雑賀衆(日本中世にいた鉄砲傭兵、地侍集団のこと)に攻められ落城の危機となった際、数千の蛸と大蛸に乗った一人の法師が現れ城を救いました。襲撃の数日後、堀から矢傷や弾傷を負った地蔵菩薩が見つかり、この法師は地蔵菩薩の化身であったことが分かりました。

その後、地蔵菩薩を城中の別殿に安置されましたが、民衆が参拝できるようにと、この天性寺に移されたとされています。

蛸地蔵天性寺。伝承にちなんで蛸絵馬を奉納し、蛸を絶って願掛けをする方もいます。

(蛸地蔵天性寺)

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kishiwada-side/tensyouji.html

最後に、「ひなめぐり」イベントで観光地各所で飾られていたひな人形がこちらです。

岸城神社のひな人形

自泉会館のひな人形

岸和田城二の丸広場観光交流センター内のひな人形

岸和田だんじり会館のひな人形

(岸和田城下町ひなめぐり)

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kishiwadai/20230224hinameguri.html

午前中天候は少し不安定だったものの、岸和田市の観光スポットからグルメまで楽しめて今回も充実した1日を過ごすことができました。

岸和田市観光のモデルコースについては「きしわだSIDE 岸和田市魅力発信サイト」がおすすめです。今回、筆者も「城下町エリアを巡る」を参考に回りました。ぜひ、こちらのサイトもチェックしてみてくださいね!

(きしわだSIDE 岸和田市魅力発信サイト)

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kishiwada-side/

2023.02.28

多奈川ビオトープと野鳥観察会

今回、大阪府岬町にあるビオトープの紹介と先日参加した「野鳥観察会」について取り上げます。

ビオトープは、「bio(ビオ)=生きもの」と「topos(トープ)=場所」という言葉を合体させたもので、「地域の野生の生きものが暮らす場所」を意味します。

(出典)https://www.biotope-kinki-shared.com/ビオトープについて/

大阪府では、岬町の多奈川地区多目的公園の中に、多奈川ビオトープがありますが、ご存じでしょうか?

多奈川地区多目的公園

多奈川ビオトープ

大阪といえば大都市をイメージするので、多奈川ビオトープの存在を知ったときは、大阪にも公園がいくつかあるものの、動植物の生息環境を再現した場所があったのかと、驚いたものです。

多奈川地区多目的公園はかつて、野山が広がっていましたが、関西国際空港の2期島(※)を造る際、埋立地の土砂採取場所として切り開かれました。その後、土砂採取後の跡地を有効活用しようよと整備されたのが、この公園です。ちなみに、2期島は、LCCの発着がある第2ターミナルビルのある島です。

(※)参考:関西国際空港1期事業・2期事業について

https://www.fly-kix.jp/about/1kizigyo2kizigyo/

多奈川ビオトープは、この土砂採取前に現存した、貴重な動植物の生育環境を復元するために、平成19年5月につくられました。現在月1回程度、自然観察会や保全活動が実施されています。

自然観察会の様子

保全活動の様子

一般開放日となる自然観察会も年に数回あり、なんと参加費無料!事前申込み不要!で皆さんも気軽に自然体験ができるんです。ぜひ、下記ホームページでチェック、参加してくださいね!

【日本ビオトープ管理士会近畿支部】

https://www.biotope-kinki-shared.com/活動予定-イベント等/

それでは先日、筆者が参加した「野鳥観察会(日本ビオトープ管理士会近畿支部主催)」の出来事を少しお話したいと思います。

この観察会は、(公財)日本野鳥の会の方、鳥類標識調査ライセンス(バンダー)をお持ちの方に、野鳥を見つけては解説をいただきながら、ビオトープを周遊するという貴重な体験でした。

「鳥類標識調査って何?」と思いますよね。筆者も野鳥観察会に参加するまで知らなかったのですが、1羽ごとに区別するために、記号や番号が書かれた標識を足に付けて、鳥の移動や寿命を知る調査なんです。調査前には、その鳥の種類、体重、雄雌の区別などを記録するので、より正確な情報収集ができるようですよ。

「野生の鳥の足にそんなもの付けていいの?」と思われるかもしれませんが、大丈夫です。調査が終わったら回収されます。

【鳥類標識調査(環境省 山階鳥類研究所)】

https://www.biodic.go.jp/banding/

観察中によく飛び回っていたのが、「ノスリ」と「ハイタカ」という2種類の鳥。

地上でみる私たちはどうやって区別するのかというと、しっぽに違いがあります。

ノスリ

ハイタカ

しっぽが丸く扇型なのが「ノスリ」、縦長スマートな形をしたのが「ハイタカ」です。

写真だと違う鳥だと分かるのですが、上空高く飛んでいるため、鳥の形をした黒い影が飛んでいるようにしか見えず、よく目を凝らさなければなりません・・・(笑)

というより、遠くの動植物を観察する際は、双眼鏡を持参するのがおすすめです。

観察会当日は風がとても強く、私たち人間には、寒く辛いだけにしか感じませんが、鳥たちは、こんな風こそ、空高く飛ぶ絶好の条件だろうなぁなんて思いながら観察を続けていました。が、よく見ると、ノスリは、自ら飛んでいるはずなのに、ひらひらと風に飛ばされ山に消えていっているではありませんか。鳥なのに全然飛ぼうという意思が感じられない・・・

一方で、ハイタカは力強く飛んでいて、まさにしっぽの形のとおり、シュッと自ら思う方向に飛んでいました。

ノスリとハイタカについて調べてみると、同じ「タカ科」で食性は「動物食」と肉食系。それでも、飛び方ひとつにも、性格の違いが感じられました。

人間でいうと、ノスリが「ロールキャベツ系」、ハイタカが「The肉食系」なのか?なんて想像してみたり・・・同じ鳥に見えてもこんな違いを発見するだけで楽しめるものなんですね!

また、観察中に時々お見かけした鳥がこちら。「ジョウビタキ」という名の鳥です。

ジョウビダキ

名前の由来を教えていただくと、「ジョウ」は「頭部の灰色、白色をおじいさんの白髪になぞらえた」を、「ビタキ」は「ヒタキ=火焚き」で、鳴き声が火打石をたたく音に似ていることからがこれらの言葉が合わさり名付けられたようです。

オレンジで丸いお腹のかわいらしい見た目なのに、名前の由来に「おじいさんの白髪」が入っているのが何ともギャップを感じます・・・。

いやしかし、頭だけをまじまじ見ていると、おじいさんにも見えてきますね。

多奈川ビオトープでは野鳥をはじめ、季節ごとに見られる動植物が異なり、いろんな顔を見せてくれるところが楽しいところです。また、自然観察会では、日本ビオトープ管理士会近畿支部のスタッフが、見つけた動植物の豆知識を教えてくれたりしますよ。

ぜひ、多奈川ビオトープを訪れ、リフレッシュしてくださいね!

2023.01.31

貝塚市観光地周遊~歴史街道と恋人の聖地をめぐる旅~

2023年、令和も5年目を迎えました。早いものですね。

お正月休みは、関西各地は天候に恵まれ、初詣に出掛けられた方も多かったのではないでしょうか。今年は卯年、去年よりもさらに、色んな場面で皆さんが飛躍できる年になることを祈っています。

さて、今月は、1月11日(水)に貝塚市の観光地を訪れました。

南海電車で大阪市内から約30分、南海貝塚駅に到着しました。

この日も天候に恵まれ、まさに観光日和。今回は、貝塚市都市政策部商工観光課からご紹介いただきました、おすすめ観光地を回っていきます。

貝塚駅から少し北に歩き進めますと、情緒あふれる寺内町が広がっています。この日は、この寺内町にある「感田神社」と駅より海側にある「脇浜戎大社」で十日戎のお祭りがやっているため、先に、駅から近い「感田神社」を訪れてみました。

朝早くから訪れたためか、参拝者がまばらでしたが、「十日戎」の赤いのぼりと提灯で、神社はお祭りモード。境内の中心で焚火をしており、参拝後、少し暖を取らせてもらい、ほっこりしました。朝一から少し、お祭り気分をいただきつつ、感田神社を後に、寺内町の中へ入っていきました。

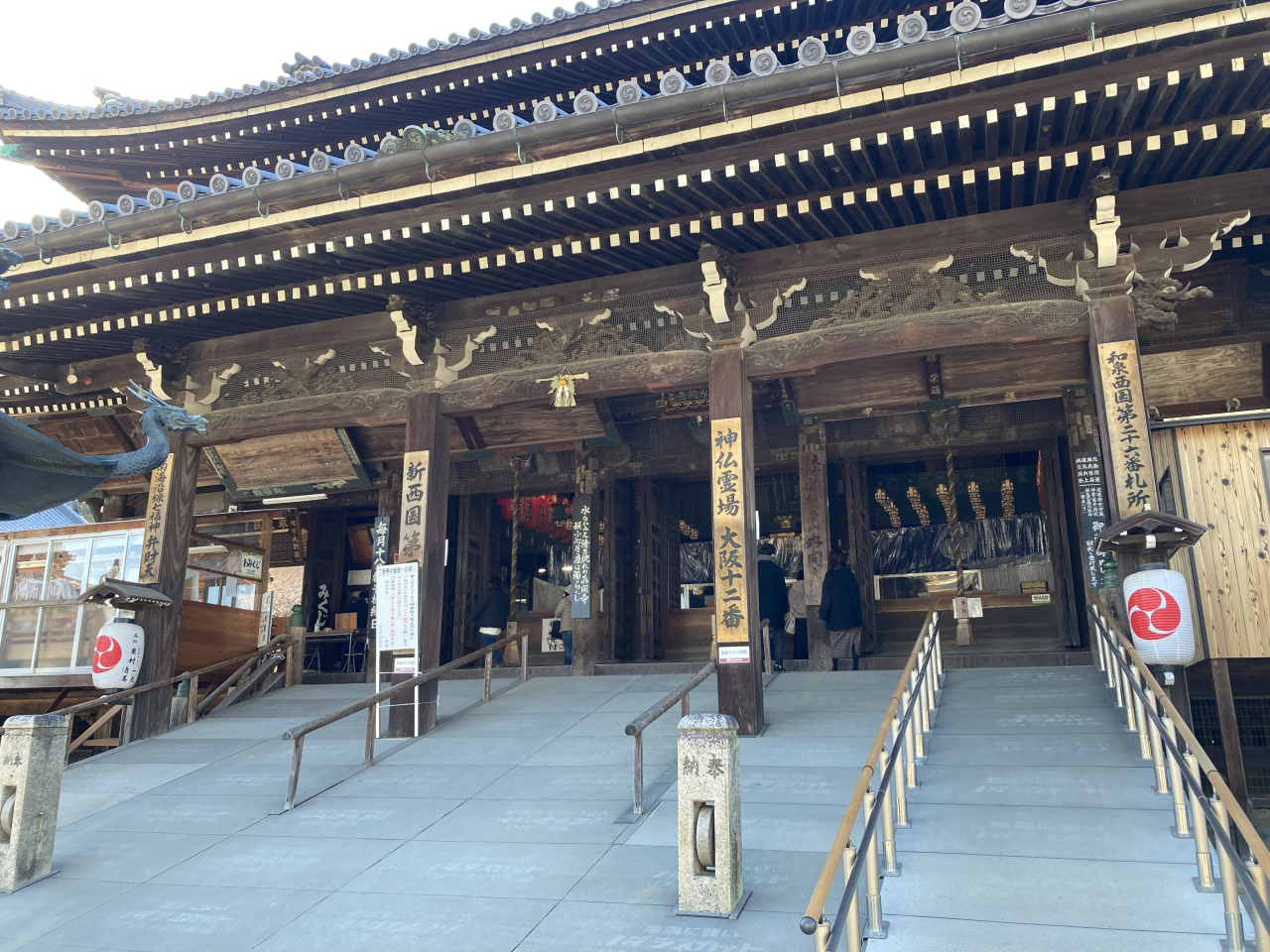

寺内町という名前だけあって、お寺がいくつか並んでいました。その中で、地図を見ても境内の規模が大きい「願泉寺」を覗いてみました。

願泉寺本堂は、寛文3(1663)年に、再建された浄土真宗本山級のもので、大阪府の重要文化財に指定されているようです。本堂の瓦屋根は大きく、迫力がありました。こちらも早朝だったためか、参拝者が私一人でしたが、静かなひと時を過ごせました。

また寺内町には、登録有形文化財に指定されている家屋はいくつかあるため、歩きながらのぞいてみようと思います。

尾食家住宅

寺内町の通り道

寺内町の通り道

竹本家住宅①

竹本家住宅②

旧吉村家住宅

廣海家住宅

黒壁や古くも立派な木柱や味のある格子、この歴史的住宅が、寺内町の町並みを作っているのですね。筆者は田舎出身のため、この空間が何だか懐かしくも感じ、とても落ち着きました。日常を離れて、こんな散策時間を過ごすのもいいですね。

また、本住宅に関しては、大阪文化財ナビからも見られますので、ぜひのぞいてくださいね。

(大阪文化財ナビ)https://osaka-bunkazainavi.org/

寺内町を後にし、十日戎のお祭りがあるもうひとつの神社、「脇浜戎大社」に向かいました。

紀州街道を抜けて歩き進めると、こちらでも十日戎ののぼりや提灯が見えてきました。

紀州街道

遠くの方にのぼりが見えてきました

脇浜戎大社へ向かう参拝者

お昼近くの時間だったこともありますが、感田神社より、こちらはよりにぎわっており、中に入ると参拝者の列ができていました。貝塚市商工観光課さんからも、こちらの神社の方がお祭りの規模が大きいと伺っておりましたが、まさにそのとおり。地元の方々が次々と境内へ吸い込まれるように入っていきました。

お参り後、近くに縁起物もたくさん出ていたので、巫女さんにお願いして写真を撮らせていただきました。眺めているだけでも、何かいいことが起こりそうな気持ちになりますね。

えべっさんの縁起物がたくさん!

参拝者はどの縁起物を持って帰るか悩みながら選ばれていました。

最初に入った鳥居とは反対に出ると、こちらにも大きな赤い鳥居がありました。近くでは、十日戎による出店も並んでおり、近くの道路には、まだまだこれから参拝される方が多くいました。参拝者の声を聞いていると、「9日、10日の宵戎や本戎は、もっと人がたくさんいて、残り福の今日がまだ人混みがましだね」とのことで、本戎の様子がどんな感じだったか気になりました。

脇浜戎大社の十日戎については、ぜひ、ホームページでもチェックしてみてくださいね。

(十日えびす 脇浜戎大社)https://takaokami-ebisu.com/ebisu/

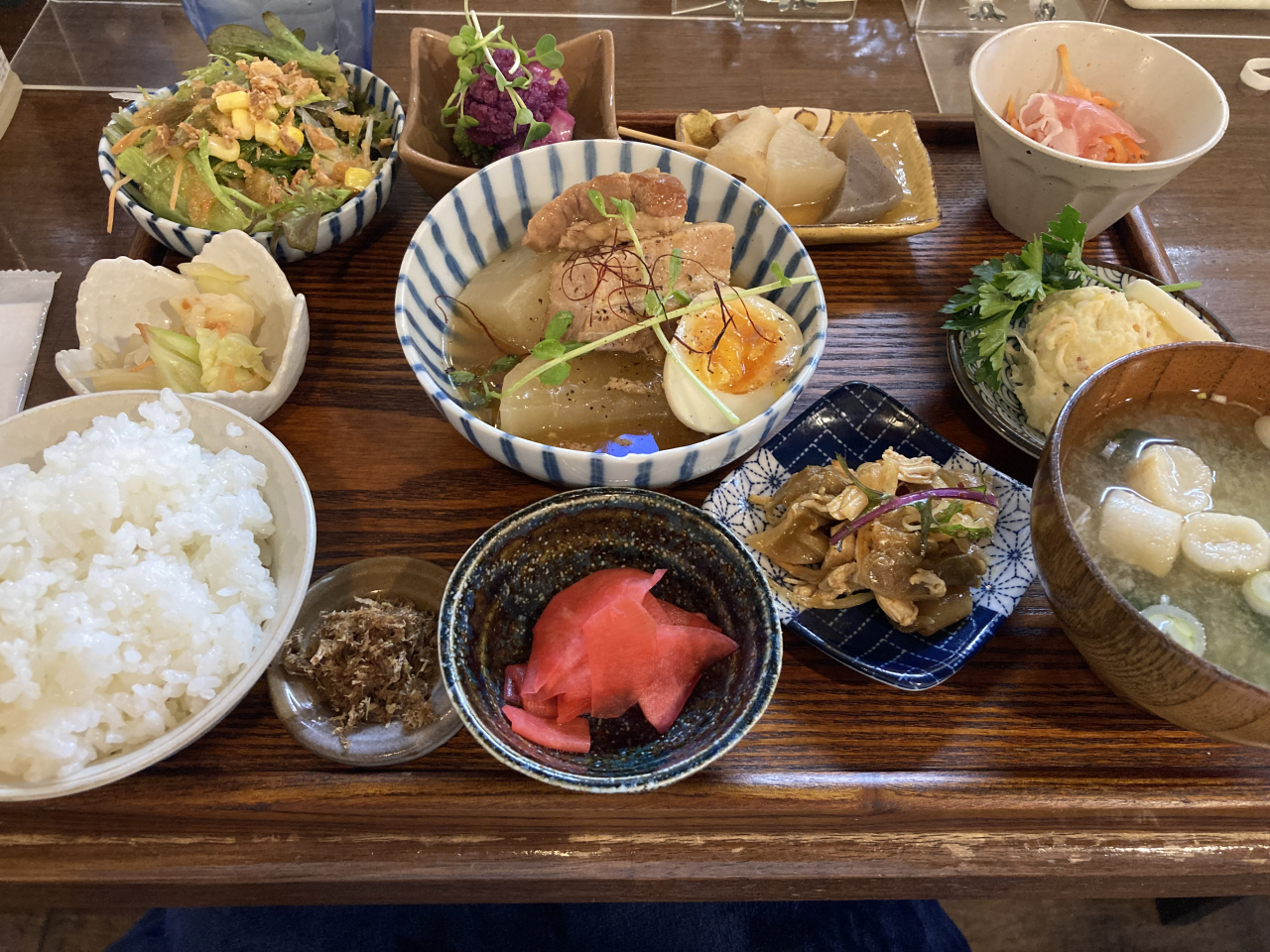

貝塚市の十日戎を堪能したところで、近くの古民家カフェで昼食をとることにしました。

今回は「古民家 そらcafé」で昼食をとりました。平日にも関わらず、客席は満席!温かみのある店内では、美味しいランチを目の前に、女性客の方を中心ににぎわっていました。料理もとても美味しかったです!

こちらの古民家カフェは、駅からも徒歩8分ほどの距離にあり、腹ごしらえしてから町を散策する場合にもおすすめです。

ボリュームいっぱいの昼食で少し眠い目をこすりながら、再び、貝塚駅をめざしました。

次は、貝塚市のローカル路線「水間鉄道」を使って、水間寺に向かいます。

前回、和歌山市から貴志川線を利用した際のICカード失敗談(詳しくはこちらの記事「和歌山県観光地を訪問!~和歌山の歴史と癒しにふれる旅~」をご覧ください)があったので、思わず、切符を購入したのですが、水間鉄道はICカードでの入退場が可能なので、ICカードでの乗車も問題ありません。

ホームで待っていると、電車がやってきました。電車には、貝塚市イメージキャラクター「つげさん」がイラストされていました。

電車に揺られること約15分、終点「水間観音駅」に到着しました。水間寺や水間公園を訪れる際には、こちらが最寄り駅になります。

水間鉄道「水間観音駅」の駅舎の様子

この日も、外国人観光客を含めた観光客の方々が駅から水間寺へ向かって歩いており、私も後をつけるように一緒に水間寺をめざしました。

水間寺には、水間観音駅からまっすぐ南の方へ、約10分程度で到着できました。

こちらの橋を渡ると水間寺境内に入っていけるようですね。橋の入り口には、お正月気分を残す門松が立っていました。15日まで立っているのでしょうか。この橋は、「厄除け橋」と呼ばれ、平成22年4月に新しく完成したもののようですね。

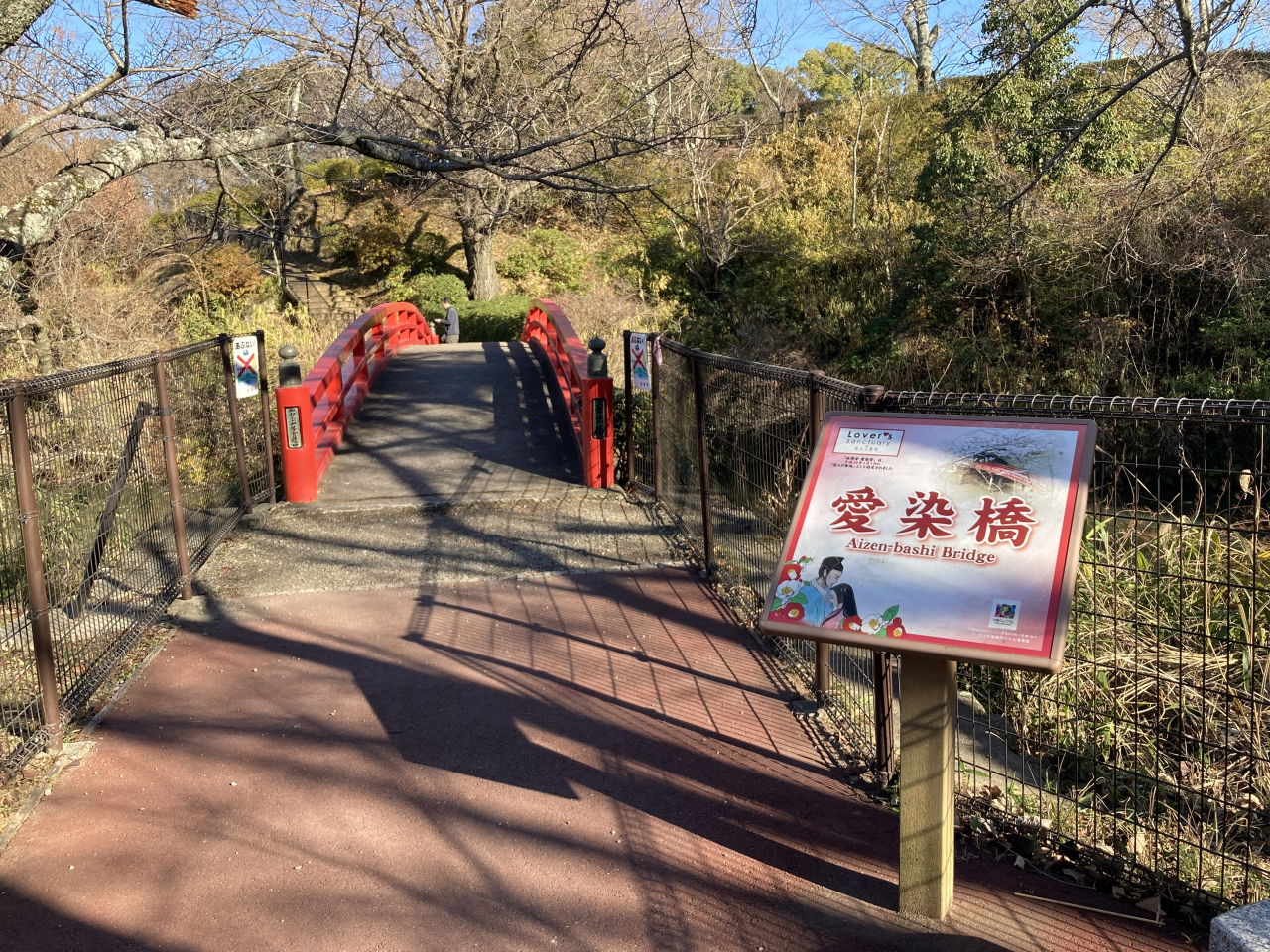

本来はこちらの橋を渡って入ってくのですが、左を見ると先のほうで赤い橋が架かっており、なんとなく気になったので、お寺の回りを半周するような形で入っていきました。

赤い橋を渡り、まっすぐ歩き進めると、水間寺境内にある「愛染堂」が見えてきました。

水間寺愛染堂は、古くから厄除け観音として信仰されていますが、縁結びの仏様「愛染明王」を祀るお堂であり、お堂前の庭横には、身分の違いを乗り越えて結ばれたお夏・清十郎のお墓があります。愛染堂は、恋愛成就の「お夏清十郎」伝説が伝わっていることから、「良縁・縁結び」のご利益があると言われており、平成29年1月には「恋人の聖地」に選定されたようです。

この日も若い女性の方々が参拝されていました。女性の方は特に、恋愛成就などパワースポットに興味があるのではないでしょうか?恋愛みくじなどもありますので、ぜひ訪れてご利益をいただきましょう!

(愛染堂|良縁祈願-水間寺-)

https://mizumadera.or.jp/enmusubi/

(恋人の聖地「水間寺愛染堂」)

https://www.city.kaizuka.lg.jp/kanko/koibitonoseiti/index.html

境内を歩き進めると、三重塔と本堂が目の前に!これらは、境内から少し出たところにある行基堂と合わせて、貝塚市指定文化財に認定されています。

三重塔と本堂

行基堂

水間寺は奈良時代に聖武天皇の勅願により、行基菩薩が開創したお寺です。聖武天皇が42歳の時病にかかり、その時に見た夢のお告げ「奈良の都より西南の方角に観世音菩薩がご出現なされる」とのことで、行基菩薩に勅命をもってこの仏像を探すように命じたようです。行基菩薩が夢のお告げどおり、この地を訪れたところ、現れた16人の童子に導かれ、白髪の仙人に会い、観世音菩薩の尊像を受け取りました。この尊像を聖武天皇に捧げたところ、病はたちまち全快したことから、聖武天皇は、この地に仏様を祀るようにと勅命を下し、行基菩薩によって水間寺が創建されました。

そのため、現在も厄除観音として広く信仰されているようですね。この日も、本堂では、厄除祈祷でしょうか。参拝者が本堂内に座る前で、お坊さんが念仏を唱えられていました。

本堂をお参りした後は、護摩堂で自身の煩悩を除く大念珠で数珠玉を回し落とす体験もしました。

(水間寺)

https://mizumadera.or.jp/

水間寺を回ったので、次に近くの水間公園を訪ねます。

参拝最後に護摩堂で数珠玉を落とすと煩悩を除くことができると。カンカンっといい音でした。

この階段坂を登って水間公園へ

公園までの階段坂は、傾斜がそこそこあり、少し山登り気分で息を切らしながら公園に向かいました。上まで登ると、芝生が目の前に広がっていました。貝塚市を一望できる眺めのいい公園ですね。

公園内を歩いていると地元の方が犬の散歩をしたり、子供たちと遊んでいる方もいました。

また、この公園には、愛染堂に続く、愛染橋があり、こちらも恋人の聖地とされているようです!冬に訪れたため木々が寂しい感じですが、愛染橋周辺は桜の木がたくさん植えられており、春には桜が咲いて桜のアーチを潜り抜けながら散策できそうです!暖かくもなる春に皆さん、訪れてはいかがでしょうか。

ほか、公園内には展望台もあったのですが、現在封鎖されていたため、登ることができず残念でした。また、珍しく公園内には、鐘が設置されていました。水間寺に近いからでしょうか。

水間公園も堪能し、再び、水間観音駅をめざしました。

この日、貝塚市商工観光課さんよりご紹介いただいたおすすめ観光地で、時間の都合上や休館日等で回れなかった観光地がありますので、最後に、ご紹介させていただきますね。

【善兵衛ランド】

水間鉄道「三ヶ山口駅」から徒歩約10分でアクセスできます!

この日は、休館日で訪れることができなかったのですが、無料で天体望遠観測が体験できる施設となっています。この施設名の由来は、貝塚脇浜新町に生まれた「岩橋善兵衛」から来ています。

善兵衛は、日本で初の天体観測会を行ったり、独自アイディアで望遠鏡を作成しつつ、月の満ち欠けや星の位置、大阪湾の潮の干満を読み取るオリジナル星座早見盤を作成し、江戸時代の日本の自然科学や天文学の発展に貢献しました。善兵衛の望遠鏡やこれらの観測機器は大阪の有形文化財・歴史資料に指定されています。

(善兵衛ランド)

https://www.city.kaizuka.lg.jp/zenbe/

【ハーモニーファーム野のはな、森の小径レストラン】

水間鉄道「名越駅」から徒歩約25分、少し遠いですがアクセスできます!

ハーモニーファーム野のはなは、2016年9月にオープンした、家族連れやご友人などと乗馬体験ができる施設となっています。スタッフさんのしっかりとしたガイドの中で安全に乗馬を楽しめます!また、森の小径レストランは、ハーモニーファーム野のはなの近くにあり、自然の中で本格イタリアンを味わえるレストランです。

(ハーモニーファーム野のはな)

http://www.hf-nonohana.com/

(森の小径レストラン)

http://morinokomichi-restaurant.com/

【貝塚市立ドローン・クリケットフィールド】

水間鉄道「名越駅」から徒歩約15分でアクセスできます!

貝塚市内にドローンフィールドがあるのをご存知でしょうか?田園風景に囲まれて、関西・大阪最大級のドローンを飛ばせる飛行場となっています。

初心者からでも安心して飛ばせる、広大な芝生が広がっている本フィールド。一方、クリケットでは、ジャパンカップ関西大会決勝戦を行っています。

ドローンやクリケットに限らず、その他のスポーツやピクニックなど、さまざまな利用方法ができますので、ぜひ、利用してみてくださいね!

(貝塚市立ドローン・クリケットフィールド)

https://www.city.kaizuka.lg.jp/doronecricket/

2022.12.28

和歌山県観光地を訪問!~和歌山の歴史と癒しにふれる旅~

2022年12月6日(火)、和歌山県の観光地を訪れてみました!

和歌山市へは、大阪市内から約1時間、南海電車、もしくは、JRでアクセスできます。南海「和歌山市」駅に到着し改札を出て、振り返ると大きな駅ビルが広がっていました。

今回は立ち寄らなかったのですが、「和歌山市駅活性化計画」をもとに、駅直結の商業施設や市民図書館等が併合した「キーノ和歌山」が、2020年4月にグランドオープンしたようです。中にはホテルもあるようで、市民から観光客まで嬉しい施設が備わっていますね。

【キーノ和歌山公式ホームページ】

https://kino-wakayama.jp/

さて、気を取り直して、観光地を巡ります。

和歌山市内の観光地としてば、何と言っても「和歌山城」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?南海「和歌山市駅」からバスで約8分、徒歩で約15分でアクセスできます。(JR和歌山駅からですと、バスが便利です。)

バス停より歩くと、見えてきました!大きな石垣に遠くに天守閣。この日は天気に恵まれ、青空がとても気持ちがよかったです。

では、さっそく入っていきます。「勘定門跡」と呼ばれる場所から入りました。

まずは、12月上旬に紅葉の見頃を迎えている庭園が和歌山城内にあるという情報をゲットしたので、さっそくその庭園、「西之丸庭園(紅葉渓庭園)」に入ってみました。

穏やかに鳥の鳴き声が時々聞こえてくる中歩き進めると、そこには美しい紅葉に囲まれた庭園がありました。

外国人観光客や結婚式の前撮りなど、写真を撮りながら、思い思いにその空間で静かに過ごされている方が何人もいました。

紅葉は毎年見ても飽きないですね。12月と冬の季節に入った中で、まだ紅葉が見られる機会ができて、とてもラッキーでした。この庭園の中には茶室もあり、お抹茶とお茶菓子で休憩できます。皆さまが訪れた際はぜひ、ここで休憩していってくださいね。(抹茶が好きな筆者もここで休憩したかったのですが、体調の関係で控えました)

【茶室「紅松庵」】

http://wakayamajo.jp/shisetu/beni.html

さて、庭園をあとにし、お城めぐりを再開します。

石垣は間近で見ると迫力がありますね!

和歌山城の石垣は時代によって様々な積み方がされており、右上写真の石垣は「野面積み」と呼ぶそうで、自然石を切り出してそのまま積んでいます。そのため、石の形が不揃いで想像する石垣と異なるため、面白いですね。

歩き進めると、西之丸庭園の右隣には、「二の丸跡(二の丸広場)」がありました。

二の丸は、紀州藩の政治を執り行う場(政庁)であり、藩主の生活の場(居館)でもあったため、多くの御殿があったようです。今では御殿もなくなり、大きな公園のようですね。

では、天守閣をめざして上っていきたいと思います。

二の丸跡の近くに上り坂があったのですが、よく見ると「裏坂」との表示が・・・正規ルートで言えば表坂~天守閣~裏坂ですが、細かいことは気にせず行きましょう。

なかなか勾配がきついですね。さすがはお城。簡単に敵陣に攻め入られてないような造りになっています。

(日々の運動不足がたたり、翌日から筋肉痛に悩まされました。)

上りつくと、本丸御殿跡の標識が。

ふむふむ、天守閣の撮影ポイントもあるとのことで、天守閣に入る前に行ってみました。

和歌山城のある虎伏山(とらふすやま)は、ラクダの背中のように東西に峰があり、高い西の峰にこの「本丸」を置いたのですが、なんせ地形的に不便で手狭だったので、時折、謁見の場や正月行事の三日の謡初で利用するくらいで、ほとんど空屋敷だったそうです。そのため、低い東の峰、二の丸にお殿様の居館や藩の政庁が置かれたようです。二の丸に多くの御殿が並んでいたのか理由が分かりましたね。

階段を上り、撮影ポイントで天守閣をさっそく撮影しました。

さすがポイントとするだけあって、天守閣全体を撮影できて満足しました!

では、いよいよ、天守閣に入りたいと思います!

足元からの撮影写真!

入口が見えてきました!

和歌山城入場券購入!

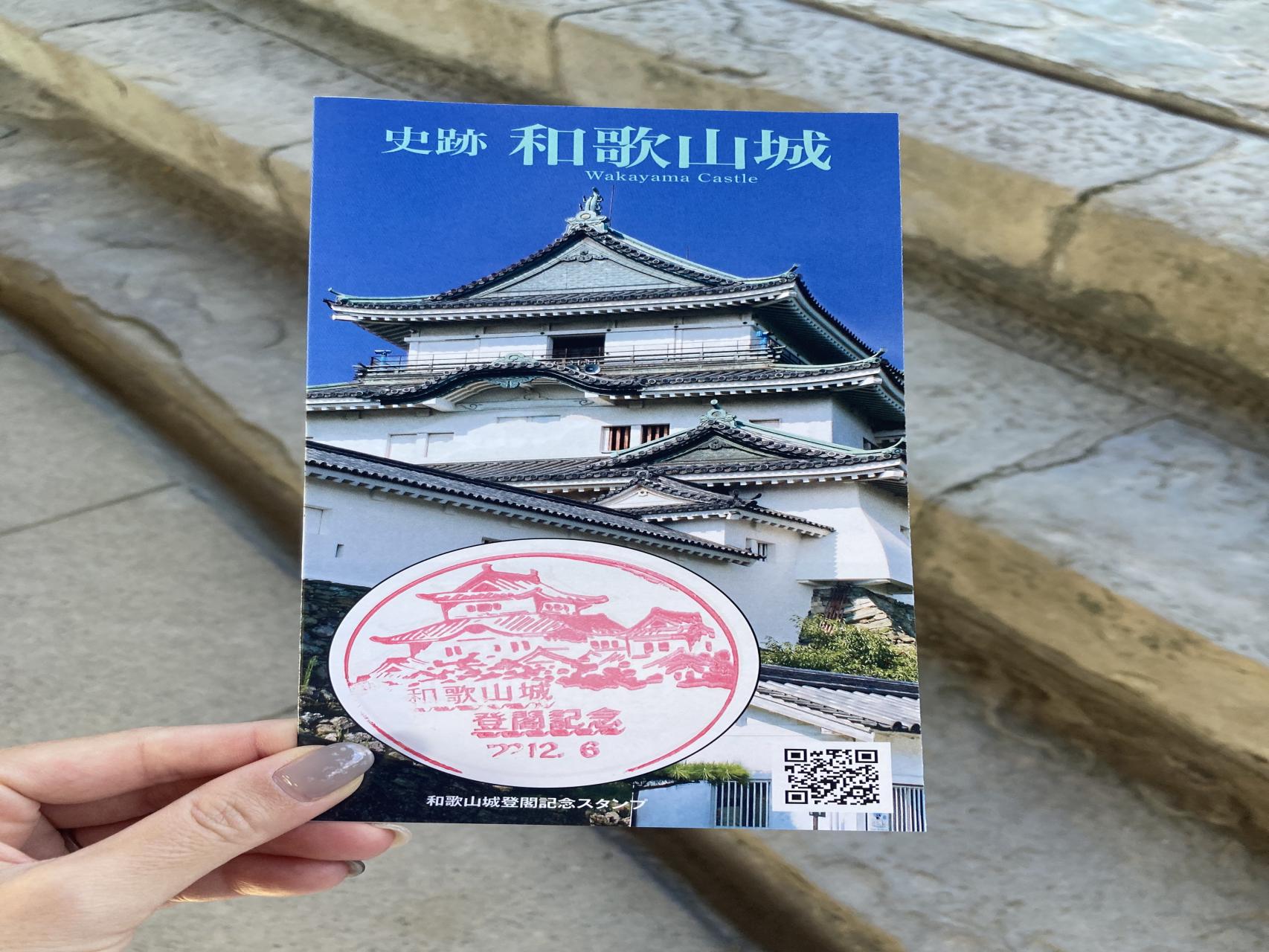

門の近くには、こりゃまたおおきなイチョウの木!驚きながらパンフレットを手にします。門の内側にお城スタンプがあったので、記念に押しました!

天守閣のお庭には紀州梅の木と松が植えられていて、とても風情があります。では城内に入っていきます!

入口から城内各フロアには、鎧や兜、様々な武器、家紋入りの鬼瓦、書物など、たくさんの歴史的展示物が並んでいまました。

(下写真は入口の展示物)

天守閣模型

紀州藩大名駕籠

御駕籠之者衣装

そしていよいよ、天守閣最上階に。

和歌山城の天守閣は展望デッキがあり、ぐるりと城壁を回ることができるようになっています。和歌山市内を一望できるほか、天気が良かったので、四国まで見ることができました。

また、和歌山城のジオラマもあり、上空から見た全体図を立体的に確認できます。

天守閣を堪能し、新裏坂というまた裏坂を通って和歌山城を後にしました。(地図を読み間違えて、表坂にたどりづけませんでした。)

和歌山城付近には、「わかやま歴史館」があり、1階は和歌山市観光案内所&和歌山市観光土産品センター、2階には歴史展示室があります。和歌山城入場券を購入された方には、この2階の展示室の入場券が付いてくるので、ぜひ利用してくださいね!

【和歌山城公式ホームページ】

http://wakayamajo.jp/index.html

【和歌山市観光アプリ】

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/kankouspot/1027585/1027586.html

近くのレストランで昼食を済ませ、バスでJR和歌山駅に向かい、和歌山電鐵貴志川線に乗って、ローカル路線の旅に出ます。

和歌山城前のけやき大通り

JR和歌山駅に向かいます

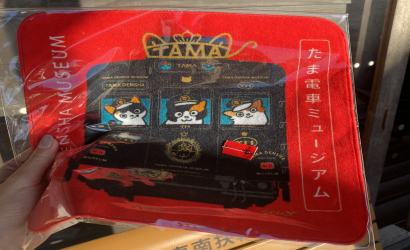

和歌山電鐵貴志川線は、JR和歌山駅の9番ホームにあります。この和歌山電鐵の電車は、貴志名物・いちごや紀州・南高梅、2008年にスーパー駅長に就任したたま駅長など、地域をイメージしたデザインとなっています。

駅に到着した時刻は13時53分。14時00分には、貴志駅で働くスーパー駅長「たま」をモチーフにした「たま電車」がやってきます。筆者お目当ての電車で、乗車に間に合いそうです。よし!

駅の改札をICカードで抜け、9番ホームに向かおうとすると、なんと、猫の足跡が。こっちだよとたまが案内してくれます。これは電車に乗る前からテンションがあがります。

9番ホーム到着するとホーム出入口に小さな改札口と駅員さんが。そして、驚きの事実を聞かされます。

「和歌山電鐵の切符は現金のみです。JR和歌山駅から入られたのですか。申し訳ありませんが、JRの改札口をICカードで入場してはいけないんです。ICカードの入場履歴を消してください。」とのこと。

なんと・・・!

その時、13時57分。もう目の前には「たま電車」が発車待ちをしています。しかし、その改札前の駅員室では、ICカードの履歴を消すことができないとのこと。

急いで、近くのJR和歌山駅の改札口で駅員さんにICカードの履歴を削除いただくように依頼しに行きました。

ICカードの返却を待っていると、プシューっと音が近くから聞こえてきました。嫌な予感・・・

9番ホームに戻ると、たま電車が目の前で発車してしまいました。

筆者と同じようにICカードで入場した旅行客の方が何名かおり、全員で肩を落として9番ホームに入りました。

帰宅後、改札を通らずに9番ホームに向かう入口があったのかと調べると、やはり、改札を通らないことには、駅のホームに向かうことはできず、券売機で貴志川線の切符を購入することで入場が可能だということが分かりました。JR和歌山駅から入場する際は、皆さん、ご注意くださいね。

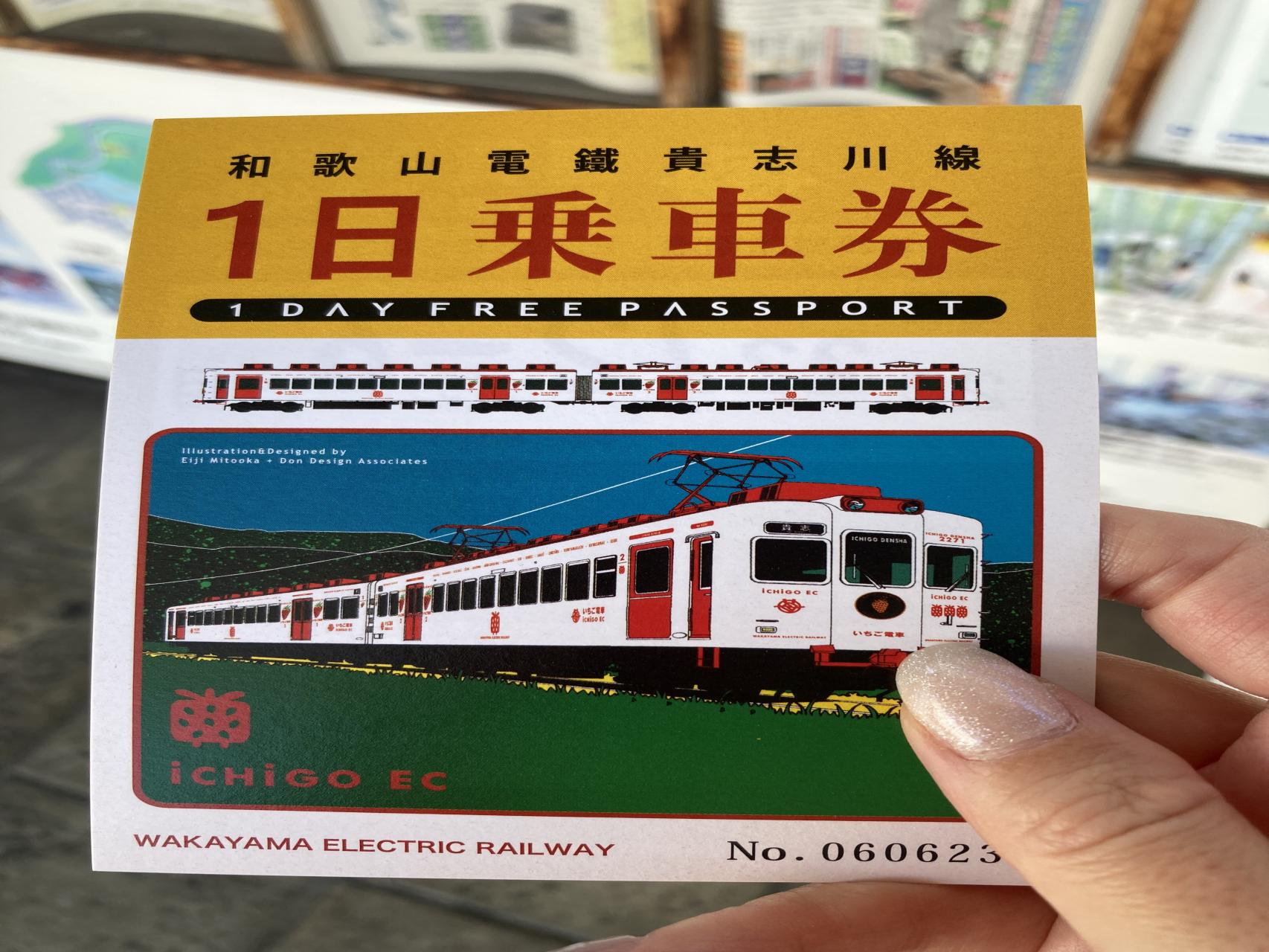

また、貴志川線を往復で利用される場合は、「1日乗車券」が販売されています!都度、切符を購入するよりお得になっていますので、こちらもぜひ利用してくださいね!

目の前で発車してしまったたま電車・・・

和歌山電鐵貴志川線1日乗車券

こんな感じで、いきなり出鼻をくじかれたのですが、落ち込んでいても仕方ないので、ほかの種類の電車を楽しもう!と気を取り直しました。

次の電車は「動物愛護電車」が来ました。こちらも可愛らしい犬や猫が描かれた電車となっており、中のつり革広告には、動物愛護と名付けられているとおり、ペットの虐待や放棄反対のメッセージが可愛いイラストとともに書かれていました。

和歌山駅を出発すると、みるみるうちに景色が変わっていき、紅葉した美しい山々と田園景色が広がってきました。また、和歌山の名産、紀州みかんでしょうか。みかん畑もちらほらと見えました。

目の前に広がる田園風景

山の斜面にはみかん畑

また途中、嬉しいことが!伊太祈曽(いだきそ)駅に到着した際、乗れなかった「たま電車」が停車していました。写真が暗く写ったことで分かりづらいと思いますが、座席の背もたれが猫のかたちをしています。たまがたくさん描かれていてかわいいですね。

このたま電車は和歌山駅行きで、貴志川線が単線のため、この駅ですれ違い待ちをしていたようでした。乗車は叶わなかったですが、駅で停車したことでよく眺められてラッキーでした。

今回、伊太祈曽駅で下車しなかったのですが、和歌山電鐵の本社があり、たまグッズの販売と、伊太祈曾駅及び貴志駅で駅長勤務をする、たま駅長代行「よんたま」が出勤していますので、出勤日をホームページで確認して、よんたま駅長に会ってみてくださいね!

さて、電車に揺られること約30分、貴志駅に到着しました!

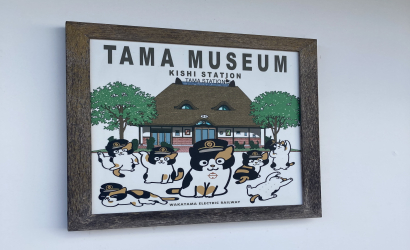

ここの駅舎はなんといっても猫型になっているところがポイント!猫好きにはたまらないですね。

そして、貴志駅長のたま駅長「ニタマ」に会えました!

この日も観光客の方が何名かいらっしゃって、順番に写真を撮りながら、癒しの時間を過ごされていました。

駅のいたるところに、たまの絵や写真が飾られており、たまづくしです。

貴志駅舎内には、「たまカフェ」と「たまショップ」があり、たまグッズとたまが描かれたお茶菓子等があり、ゆっくりたまの世界に浸れます。

駅舎内にある「たまカフェ」と「たまショップ」

たまショップで、たまハンカチを入手しました!

貴志駅のある、紀の川市貴志川町はいちご狩り園があり、筆者はいちごが大好きなので、いちご狩りに参加しようと思っていたのですが、いちご狩りは1月からのようで、今回の旅では泣く泣く諦めることにしました。

道の駅など、いろんなお店でいちごを取り扱っていますし、ぜひ皆さんも貴志川町に遊びに来てくださいね!

さて、たまとの時間も堪能し、再び、和歌山駅をめざします。

帰りは「いちご電車」でした。こちらもいちごづくしで可愛らしい電車です。

たまと出会い、夕日と田園風景を眺めながら電車に揺られる、最後まで癒しの時間を過ごしながら、旅を終えました。

【和歌山電鐵株式会社公式ホームページ】

https://wakayama-dentetsu.co.jp/

関西国際空港から和歌山市へは、南海電車(約50分)、JR(約60分)のほか、リムジンバスでのアクセスも可能です!

【関西空港交通株式会社(和歌山方面リムジンバス)】

https://www.kate.co.jp/timetable/detail/WK

ぜび、和歌山の歴史や自然に触れに遊びに来てくださいね!

- 1 / 2

- »